謎の巨石と古墳巡り

#歴史

#健康

#科学と自然

#ミステリー

観光テーマ・スポット一覧

近鉄岡寺駅

丸山古墳

丸山古墳(まるやまこふん)は奈良県最大の前方後円墳で、6世紀後半に築かれたと考えられています。この古墳はあまりにも大きいため全体像が分からず、円墳と考えられていた時代もありました。そのため、前方後円墳であるにもかかわらず丸山古墳と呼ばれているのです。見瀬丸山古墳と呼ばれることもありますが、今日では見瀬町は周濠(しゅうごう)の一部にかかるにすぎず、見瀬丸山古墳という呼称は適切ではありません。地名をもとにした名称を用いるならば五条野丸山古墳、あるいは大軽丸山古墳と呼ぶのが適切と考えられます。 全長約330メートル、後円部径約150メートル、前方部幅約210メートル、周濠を含めると全長約420メートルにもなる超大型の前方後円墳です。埋葬施設もそれに恥じない、日本最大の横穴式石室として知られています。石室の規模については土の流入が激しいこともあり、正確な数値は不明ですが、現状でおおよそ全長28.4メートル、玄室長8.3メートル、羨道長20.1メートルを測ります。両袖式の石室で、玄室の平面形は奥壁が幅広くなる羽子板状となっています。玄室には2基の家形石棺が安置されています。石棺の身部分は土に埋もれていますが、蓋の形態から、石室入口側(玄門側)に安置されているほうが古く、石室奥側(奥壁側)に安置されているほうが新しいと考えられています。古墳の築造時期や石棺の様子などから、被葬者は欽明天皇や蘇我稲目などの名前が候補として挙げられています。

牟佐坐神社(むさにいますじんじゃ)

奈良県橿原市見瀬町に鎮座する式内社です。『延喜式』神名帳には大社とあり、古くは有力な神社だったようです。壬申の乱では牟佐の神の託宣により神武天皇陵に馬と武器を奉納し大海人皇子を勝利に導いたとされています。また、この神社の大変珍しく貴重なものとしては拝殿の四周に掲げられていた百人一首絵馬です。百人一首絵馬で今日知られる限りでは、京都高雄山神護寺蔵の1707年(宝永4)が最も古いものですが、完形のものは極めて少なく、年代は1世紀以上も新しくはなりますが、本絵馬はまとまって遺されており、完全に近い姿であることに大きな意義があるといえます。

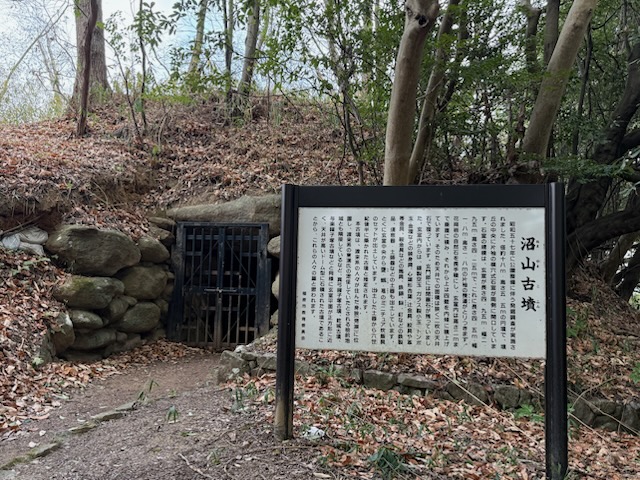

沼山古墳(ぬまやまこふん)

沼山古墳(ぬまやまこふん)は、岩船の東に位置する独立した丘陵の頂部に築かれた、6世紀後半頃の円墳です。墳丘規模は直径約18メートル、高さ約5.5メートルを測り、埋葬施設は横穴式石室です。 横穴式石室は右片袖式で、全長約9.5メートル、玄室長約5メートル、幅約3メートル、高さ約5.3メートル、羨道長約4.5メートル、幅約1.8メートルを測ります。玄室高が5.3メートルと非常に背が高いことが特徴です。同様の横穴式石室をもつ古墳としては、高市郡高取町の乾城古墳(かんじょうこふん)があげられます。 沼山古墳が築かれた独立丘陵は、白橿近隣公園として整備されており、沼山古墳も現地で見る

益田岩船

住宅地から続く貝吹山(かいぶきやま)の東峰、険しい上り坂を5分ほど歩くと花崗岩の巨岩が現れます。 大きさは東西約11メートル、南北約8メートル、高さ約4.7メートル。重さは約800トンもあるという説もあり、上部には一辺約1.6メートル、深さ約1.2メートルの穴が空けられています。誰が、何のために作ったのか、文献など残っておらず全くの不明ですが、下記のようないくつかの説があげられています。 ・弘法大師による巨大な石碑の台石 ・星占いをする台座 ・横口式石槨(せっかく)の建造途中で、石に亀裂があるため建造を放棄された なお、5分程度とはいえ山道を歩きます。雨の日やその翌日は足元がかなりぬかるみます。それなりの靴でお越しください。また、夏は虫除けスプレーなど、防虫対策も必須です。

小谷古墳

県の史跡に指定されている小谷古墳は、貝吹山から北東に延びる丘陵の先端に築かれています。 墳丘の流出が激しいため墳形は不明ですが、方墳、あるいは円墳であったと考えられます。墳丘の規模は30メートル前後、高さは約8メートルで、墳丘の大きさに比して背の高い腰高の古墳と言えます。 埋葬施設は巨石を用いた両袖式の横穴式石室です。規模は全長約11.6メートル、玄室長約5メートル、玄室幅約2.8メートル、玄室高約2.7メートルをはかります。羨道は高さ約1.8メートルと、玄室より一段低くなっています。明日香村の岩屋山古墳と同じ形の石室と考えられます。玄室には兵庫県の播磨地方で採れる竜山石(たつやまいし)製の家形石棺が残されています。石棺は蓋があき、傾いた状態になっています。出土遺物はないものの、石室の形状から7世紀に築かれた古墳と考えられます。

近鉄橿原神宮前駅